人生の悩みを仏教で解決|お釈迦様から現代へ受け継がれる2500年の智慧

人生の進路に迷いを抱いていませんか?

職場や家族関係、健康面での不安など、成人を過ぎてから感じる悩みは決して珍しいことではありません。こうした人生の課題に対する解答は、実は2500年前にお釈迦様が既に示されているのです。

日々の坐禅修行と般若心経の読経、そして日曜の朝に開催しているオンライン坐禅会での経験を基に、仏教の教えを現代の悩み解決に生かす手法をお話しします。

四聖諦や八正道といった基本的な教えから、毎日実践できる方法まで丁寧に解説していきます。

心穏やかで充実した人生を歩むための、確かな智慧をお伝えできれば幸いです。

Contents

人生の悩みとは何か

人生の3大悩みの正体

人生で避けて通れない3つの大きな課題があります。それが「老化」「病気」「死」という現実です。仏教ではこれらを「生老病死」と呼び、全ての人間が必ず向き合う根本的な苦悩として位置づけています。

現代においても、歳を重ねるごとに体力の低下を実感したり、健康状態への心配が増したりするものでしょう。また、職場での人間関係や仕事上のプレッシャー、将来に対する漠然とした不安なども、これら根本的な苦悩から生まれている場合が少なくありません。

悩みが生まれる心理的メカニズム

悩みが生じる根底には、私たちの心の仕組みが関わっています。仏教では、悩みの源泉を「執着」や「渇望」に求めているのです。

物事が思うように進まないことへの固執、理想と現実の差、過去を悔やむ気持ち、先行きへの心配などが複雑に絡み合い、悩みを作り出していきます。

特に人生経験が豊富になると、「あの時はこうするべきだった」「別の道もあったのではないか」といった想いが膨らみがちでしょう。ただし、このような心の動きを把握することが、悩みからの解放に向けた最初のステップとなるのです。

意味のある悩みと無意味な悩みの違い

仏教の観点で見ると、悩みは「意味を持つ悩み」と「意味を持たない悩み」に分けられます。

意味を持つ悩みとは、自らの行動や思考を変えることで解決の道筋が見える悩みを指します。反対に、意味を持たない悩みとは、既に過ぎ去った出来事や、自分では制御できない他者の行為について思い悩むことです。

たとえば、「過去の失敗をこれからにどう活用するか」と考えるのは意味ある悩みといえるでしょう。しかし「あの時違う判断をしていれば」と後悔ばかりするのは意味のない悩みです。

この判別ができるようになれば、エネルギーをより建設的な方向に向けられるようになります。

仏教が教える人生の苦しみの本質

四苦八苦の具体的な内容

「四苦八苦」は普段の会話でもよく耳にしますが、これは仏教に由来する考え方です。

四苦は「生・老・病・死」という4つの基本的な苦悩を表し、八苦はこれに以下の4つを足したものです。

- 愛別離苦(愛しい人との離別)

- 怨憎会苦(嫌いな相手との遭遇)

- 求不得苦(望むものが手に入らない)

- 五蘊盛苦(心身が生み出す苦悩)

これらの苦悩は、人として生きる以上、誰しもが体験するものでしょう。

ただし、苦悩の存在を理解し、その性質を把握することで、苦悩との付き合い方は変わってきます。苦悩を拒否したり避けたりするのではなく、現実として受け止め、向き合うことが大切なのです。

生きる苦しみが避けられない理由

仏教では「一切皆苦」、すなわち「すべては苦である」と説いています。これは決して悲観的な教えではなく、現実をそのまま捉える智慧なのです。苦悩の存在を認めることによって、初めてその苦悩から抜け出す方法が明確になるからでしょう。

人生を積み重ねるほど、自分の思惑通りにいかないことの多さを痛感するものです。健康面、対人関係、仕事、家族のこと——すべてが自分の予想通りに展開することはありえません。この現実を素直に受け入れることが、心の安らぎへの出発点となります。

苦しみの根本原因である煩悩

仏教では、苦悩の根本的な原因を「煩悩」と名づけています。中でも「貪・瞋・痴(とん・しん・ち)」の3つの煩悩が最も基本的とされているのです。貪は強欲(むさぼり)、瞋は怒り、痴は無知・迷いを意味します。

現代の表現で言い換えれば、「もっと手に入れたい」という際限のない欲求、「思い通りにならない」というイライラや怒り、「なぜこんなことになるのか理解できない」という困惑や混乱が、私たちの心をかき乱し、苦悩を引き起こしているのです。

これらの心の動きを理解し、上手にコントロールすることが仏教実践の核心といえるでしょう。

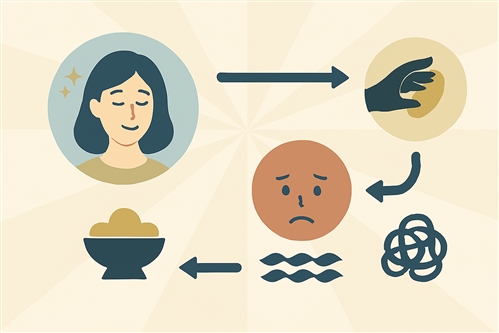

お釈迦様の生涯と根本的な教え

王子から求道者へ―人生の本質を見つめた聖者

約2500年前、インドの小さな王国で一人の王子が誕生しました。その方がお釈迦様(ゴータマ・シッダールタ)です。

何一つ不足のない宮廷生活を過ごしていましたが、29歳の時、老いた人、病に苦しむ人、死者の姿を目の当たりにして深い衝撃を受けました。「人はなぜ苦しまねばならないのか」「この苦悩から逃れる方法はないのか」と本気で悩まれ、ついに家族を残して修行の道に足を踏み入れたのです。

私たちも日常の中で、似たような疑問を持つことがあるでしょう。特に人生の節目や困難に遭遇した際、「なぜ自分ばかりがこんな目に」「人生にはどのような意味があるのだろう」と考えることがあるはずです。

お釈迦様が求道に向かわれた歩みは、人生の意義を真摯に考える全ての人の心に響くものがあります。

菩提樹の下での悟り―永遠に語り継がれる智慧の誕生

6年間にわたる厳格な修行を積まれた後、35歳のお釈迦様は菩提樹の下で深い瞑想状態に入られました。そしてついに、人生の苦悩の源泉とその解決策を悟られたのです。

この瞬間から「ブッダ(目覚めた方)」と称されるようになり、残る45年間を人々への教えの伝達に捧げられました。

お釈迦様が到達された悟りの内容は、2500年を経た現在でも輝きを失うことなく、私たちの人生を豊かにする智慧として継承されています。

それは単純な宗教的教義を超越した、人間として生きる上での普遍的な真実なのです。

四つの聖なる真理―人生を理解する鍵

お釈迦様は、人生の苦悩の構造を四つの真理(四聖諦)によって明らかにされました。

第一の「苦諦」では、生老病死をはじめ、愛する人との別れ、願いが叶わないことなど、人生には回避できない苦悩があることを示されました。

第二の「集諦」では、その苦悩の原因が私たち自身の渇望や執着にあることを教えられています。

第三の「滅諦」では、その原因を除去すれば苦悩から解放されることを、第四の「道諦」では、その具体的な手段として八正道を示されました。

この教えは、人生を深く理解し、より充実して生きるための土台となる智慧といえるでしょう。

八つの正しい道―日々を豊かにする実践

八正道は以下の8つから構成されています。

- 正見(正しい見解)

- 正思惟(正しい思考)

- 正語(正しい言葉遣い)

- 正業(正しい行為)

- 正命(正しい生活)

- 正精進(正しい努力)

- 正念(正しい心構え)

- 正定(正しい集中)

これらは決して理解困難な教えではありません。誠実に現実を見つめ、思いやりの気持ちで人と接し、嘘をつかず、与えられた責任を真剣に果たすといった、日常生活での心掛けそのものです。\\\

人生経験を積み重ねてこられたあなたなら、これらの教えの深い意味を理解し、毎日の暮らしの中で実践していけるはずでしょう。

仏教2500年の歩みと智慧の発展

原始教団の成立と分裂―教えを守り伝える努力

お釈迦様がお亡くなりになった後、弟子たちは師の教えを正確に後の世代に伝えるため、口承による継承を継続しました。

しかし時間が経つにつれ、教えの解釈を巡って意見の相違が生まれるようになったのです。保守的な長老グループと革新的な若い僧侶グループの間で対立が発生し、最終的には20の部派に分かれることになりました。

各部派はそれぞれが正統な教えを保有していると主張し、学術的な議論に没頭するようになりました。しかし、このような専門性に偏った議論は、一般の人々の心から次第に乖離してしまったのです。人々は、より身近で実際に役立つ教えを求めるようになっていきました。

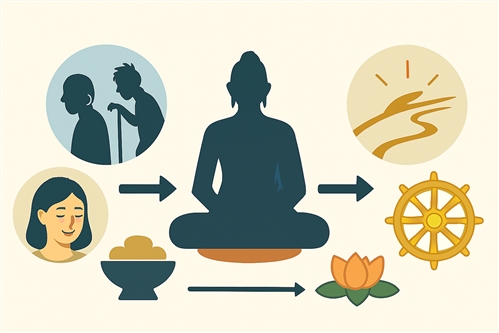

大乗仏教の誕生―すべての人を救う新たな理想

紀元前後の頃、インドで新しい仏教運動が起こりました。これが大乗仏教です。従来の仏教が個人の解脱を目標としていたのに対し、大乗仏教は「すべての人を救済したい」という慈悲の心を中核に据えました。出家しなくても、普通の生活を送りながら仏教の教えを実践できると説いたのです。

大乗仏教では「菩薩」という理想像が重要視されました。これは、自分の悟りよりも他の人々の幸福を願い、そのために尽力する人のことを指します。家族のため、地域のため、社会のために何かできることはないだろうかと考える私たちの心は、実はこの菩薩の精神そのものなのです。

多様な経典の成立―時代のニーズに応える智慧

大乗仏教の時代には、『般若経』『法華経』『浄土経典』『華厳経』など、多数の新しい経典が成立しました。これらの経典は、それぞれ異なる視点からお釈迦様の教えを発展させ、時代や地域の人々の要求に応えようとしたものでした。

例えば浄土経典では、阿弥陀仏という仏様が統治する極楽浄土への往生が説かれています。『法華経』では一切の人が仏になれるという希望が示されました。

これらの多彩な教えは、それぞれ異なる立場や境遇の人々に、人生を豊かにする智慧を提供してきたのです。

日本への仏教伝来と文化への影響

飛鳥・奈良時代―国家とともに歩んだ仏教

6世紀に、仏教が朝鮮半島から日本に伝来しました。聖徳太子が仏教を厚く信仰し、やがて国家を守護する宗教として位置づけられました。奈良時代には東大寺の大仏が建立され、仏教は日本の精神文化の基盤となったのです。

この時代の仏教は、まだ一般の人々には馴染みの薄い存在でした。ただし、日本人の心の深層部に、慈悲や調和を大切にする仏教の価値観が根付き始めていました。

私たちが現在でも重んじている思いやりや謙遜の心は、この時代から築かれた精神的基盤に育まれているといえるでしょう。

平安時代―密教と神仏習合の時代

平安時代、最澄が天台宗を、空海が真言宗を日本に伝えました。特に空海の真言宗は密教と称され、深遠な哲学と神秘的な修行法で多くの人々を魅了したのです。

また、この時代に日本古来の神道と仏教が融合する「神仏習合」という独特な宗教観が誕生しました。日本の神々は仏様が形を変えて現れたものだと考えられるようになり、仏教は日本人の生活により身近なものとなりました。

現在でも私たちが神社と寺院の両方に参拝するのは、この時代に形成された豊かな宗教的感性の現れです。

鎌倉時代―民衆に開かれた仏教の誕生

鎌倉時代は、仏教が根本的に変革を遂げた時代でした。法然の浄土宗、親鸞の浄土真宗、日蓮の日蓮宗、栄西・道元の禅宗など、次々と新しい宗派が誕生し、すべての人が仏教の教えに触れられるようになったのです。

「南無阿弥陀仏」と唱えるだけで救済されるという浄土宗の教えや、坐禅によって心の本来の姿を見つめる禅宗の教えは、武士から一般民衆まで幅広い層に受け入れられました。

困難な学問や厳しい修行をしなくても、日常生活の中で仏教の智慧を実践できるようになったのです。

江戸時代―生活に根づく寺檀制度

江戸時代には「寺檀制度」が確立され、各家庭が特定の寺院に所属するシステムが完成しました。寺院は葬儀や法事を担当するだけでなく、戸籍管理や教育の役割も果たし、地域コミュニティの精神的な柱となったのです。

この制度により、仏教は日本人の生活に完全に浸透しました。現在でも多くの家庭に仏壇があり、お盆やお彼岸にお墓参りをする習慣があるのは、この時代に培われた文化です。仏教は単純な宗教を超えて、日本人の心の故郷となったといえるでしょう。

仏教の教えで人生の悩みを解消する方法

四聖諦による悩みの構造理解

人生の悩みを根本的に解決するには、まずその構造を把握することが重要です。

お釈迦様が説かれた四聖諦は、悩みや苦悩の本質を明らかにする優秀な枠組みといえるでしょう。

まず「苦諦」で現実を受け入れます。

人間関係が円滑にいかない、仕事で期待する成果が出ない、健康に不安があるなど、人生には苦悩がつきものであることを認めるのです。

次に「集諦」で原因を探ります。

多くの場合、「こうあるべきだ」という執着や、「なぜ自分だけが」という怒りが苦悩を増大させています。

「滅諦」でその執着を手放せば苦悩が軽減されることを理解し、「道諦」で具体的な実践方法を学びます。

八正道の実践で心を整える

八正道は、日常生活の中で実践できる具体的な方法です。

「正見」では物事をありのままに見つめ、偏見や先入観を捨てることから始めます。

「正思惟」では建設的な考え方を心がけ、否定的な思考パターンから抜け出します。

「正語」では嘘をつかず、人を傷つける言葉を避け、「正業」では誠実な行動を心がけます。

「正命」では正しい方法で生計を立て、「正精進」では継続的な努力を怠りません。

「正念」では今この瞬間に意識を向け、「正定」では心を静めて集中力を養います。

これらを少しずつでも実践することで、心は確実に整っていくでしょう。

無常を受け入れて変化に対応する

仏教の「無常」という教えは、現代の変化の激しい社会を生きる上で特に重要です。

すべてのものは変化し、永遠に同じ状態でいるものは何もありません。

この真理を深く理解すると、変化に対する恐怖や抵抗が和らぎます。

職場での立場が変わった、子どもが独立した、体力が衰えてきたなど、人生の様々な変化を「失うもの」として捉えるのではなく、「新たな段階の始まり」として受け入れることができるようになります。変化は成長の機会であり、新しい可能性を開く扉でもあるのです。

仏教の教えを日常生活に活かす実践法

朝の瞑想で心を静める習慣

一日の始まりに心を静める時間を持つことは、仏教の基本的な実践の一つです。

朝起きたら、5分でも10分でも静かに座り、呼吸に意識を向けてみましょう。特別な技術は必要ありません。息を吸う時と吐く時を意識的に感じるだけで十分です。

この習慣を続けることで、一日を穏やかな気持ちで始めることができます。

朝の瞑想は、その日に起こる様々な出来事に対して、より冷静で建設的な対応ができるよう心を準備してくれるでしょう。

忙しい現代生活の中で、自分自身と向き合う貴重な時間となるはずです。

感謝の心で日々の幸せに気づく

仏教では、当たり前だと思っていることに感謝する心を大切にします。

毎日食事ができること、屋根のある家で眠れること、愛する人がそばにいることなど、日常の小さな恵みに目を向けることです。

夜寝る前に、その日にあった良いことを3つ思い出してみてください。どんなに小さなことでも構いません。

美味しい食事、友人からの連絡、きれいな夕焼けなど、感謝できることは身の回りにたくさんあります。この習慣は、不満や愚痴に占領されがちな心を、豊かさと満足感で満たしてくれるでしょう。

慈悲の心で人間関係を改善する

大乗仏教の中心思想である「慈悲」は、自分だけでなく他の人々の幸せも心から願う精神です。

家族、同僚、近所の人など、身近な人々への思いやりから始めてみましょう。

相手の立場に立って考える、感謝の言葉を伝える、困っている人に手を差し伸べるなど、小さな親切の積み重ねが大きな変化をもたらします。

慈悲の実践は、相手を幸せにするだけでなく、自分自身の心も豊かにしてくれる不思議な力があります。

自分らしい生き方を見つける仏教の智慧

他人と比較しない心の持ち方

現代社会では、SNSなどを通じて他人の生活が見えやすくなり、つい比較してしまいがちです。

しかし、仏教では「諸法無我」という教えがあります。

これは、固定された「自分」というものは存在せず、すべては関係性の中で成り立っているという意味です。

他人と比較することをやめ、自分自身の歩みに集中しましょう。

あなたにはあなただけの人生の物語があり、他の誰とも比較する必要はありません。

大切なのは、昨日の自分よりも今日の自分が少しでも成長していることです。

自分の価値を認める仏教的視点

仏教では、すべての生命が等しく尊いものとされています。

あなたの価値は、社会的地位や経済力、他人からの評価によって決まるものではありません。

生きているだけで、すでに十分価値のある存在なのです。

自分を責めたり、過小評価したりする必要はありません。

これまでの人生で培ってきた経験、知識、人間関係はすべてあなたの財産です。

完璧である必要はなく、今のありのままの自分を受け入れることから、真の自信と安らぎが生まれてきます。

執着を手放して自由になる方法

仏教では、苦しみの原因を「執着」にあると教えています。

過去の栄光、理想の未来、人からの評価など、様々なものに執着することで心が束縛されてしまいます。

執着を手放すということは、何も目標を持たないということではありません。

目標に向かって努力しつつも、結果に対してはある程度の距離を置くということです。

「ベストを尽くしたら、あとは結果を受け入れる」という心構えを持つことで、心は自由になり、より楽に生きることができるようになります。

自分の力ではどうにもならないことへの対処法

諦めと受容の正しい理解

「諦める」という言葉にはネガティブなイメージがありますが、仏教での「諦め」は「諦視(たいし)」、つまり「物事をありのままに見つめる」という意味です。

自分ではどうしようもないことを無理に変えようとするのではなく、現実を受け入れることから真の解決が始まります。

例えば、すでに起こってしまった過去の出来事、他人の考えや行動、自然災害や病気など、自分の力では変えることができないものがあります。

これらについて悩み続けるエネルギーを、今自分にできることに向けることが大切です。

因縁果報の教えによる現実受容

仏教の「因縁果報」という教えは、すべての出来事には原因があり、それが様々な条件と組み合わさって結果となって現れるという法則です。

現在の状況は、過去の様々な要因が複雑に絡み合った結果であり、一つの原因だけで決まるものではありません。

この理解により、現在の困難な状況を「自分だけの責任」として自分を責めたり、「運が悪い」として嘆いたりすることがなくなります。

今の状況を受け入れつつ、未来に向けて新しい「因」を積み重ねていけばよいのです。

今できることに集中する思考法

過去は変えられず、未来は不確実です。

唯一確実にコントロールできるのは「今この瞬間」だけです。

仏教の「正念」の実践は、今この瞬間に意識を向け、今できることに全力を注ぐことを教えています。

大きな問題に圧倒されそうになったときは、それを小さな行動に分解してみましょう。

今日できること、今すぐできることを見つけて、一つずつ実行していきます。

積み重ねが大きな変化をもたらし、問題解決への道筋が見えてくるはずです。

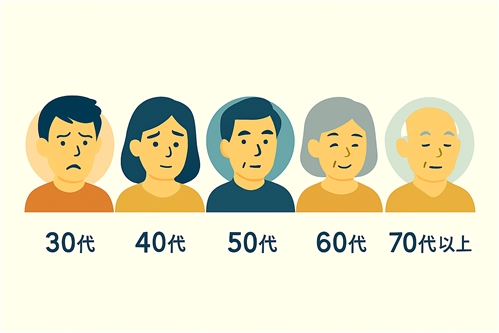

年代別に見る人生の悩みと仏教的解決策

30~40代の人生の転換期における迷い

30~40代は多くの人にとって人生の転換期です。キャリアの見直し、親の介護、子どもの教育費など、様々な責任と選択に直面します。

仏教の「中道」の教えが、この時期には特に有効です。

極端に走らず、バランスを取りながら歩むことが大切です。完璧を求めすぎず、「今できることを着実に行う」という姿勢を心がけましょう。

また、「無常」の教えを思い出し、今の困難も永続するものではないことを理解することが心の支えとなります。

50~60代のキャリアと家庭の両立問題

50~60代になると、職場では責任が重くなる一方で、家庭では親の介護や子どもの将来について考える必要が出てきます。仏教の「慈悲」の教えを実践することで、この複雑な状況を乗り越えることができます。

すべてを一人で背負う必要はありません。

家族や同僚との協力、時には専門家の助けを借りることも慈悲の実践です。

自分を犠牲にしすぎることなく、持続可能な方法でそれぞれの責任を果たしていくことが重要です。

70代からの老いと死への不安

70代以上になると、体力の衰えや健康への不安、そしていずれ訪れる死について考える機会が増えてきます。

仏教の「無常」と「無我」の教えが、この不安を和らげてくれます。

老いも死も、すべての生き物が体験する自然なプロセスです。

抵抗するのではなく、受け入れることで心は楽になります。

また、これまでの人生を振り返り、積み重ねてきた経験や人とのつながりに感謝することで、人生の意味と価値を再確認することができるでしょう。

仏教のありがたい言葉と名言集

日常で使える仏教の教えの名言

仏教には、日常生活の中で心の支えとなる多くの教えがあります。

「一期一会」は、今この瞬間の出会いを大切にすることを教えています。

「因果応報」は、良い行いをすれば良い結果が返ってくることを示しています。

「諸行無常」は変化を恐れず受け入れることを、「足るを知る」は現在の恵みに感謝することを教えています。

これらの言葉を日常の中で思い出すことで、心に平安をもたらすことができます。

困難な時に心を支える仏教用語

困難な状況に直面したとき、仏教の教えは心の支えとなります。

「忍辱(にんにく)」は、困難を耐え忍ぶ力を意味します。

「精進(しょうじん)」は、目標に向かって努力を続けることです。

「慈悲」は他者への思いやりを、「智慧」は物事を正しく見る力を表します。

「南無(なむ)」は「おまかせする」という意味で、自分の力を超えたことは受け入れるという心境を表します。

これらの言葉を心に留めることで、困難な時期も乗り越える力が湧いてきます。

人生を豊かにする仏教の格言

仏教には、人生をより豊かに生きるための格言が数多くあります。

「今この瞬間を大切に生きる」ことを教える「而今(にこん)」、感謝の心を表す「有り難い」、すべてのものが支え合って存在していることを示す「縁起」などがあります。

「布施」は与えることの喜びを、「報恩」は恩に報いることの大切さを教えています。

これらの格言を日々の生活の中で実践することで、人生はより深い意味と充実感に満ちたものになるでしょう。

まとめ|人生の悩みは仏教の教えで心豊かに解決できる

お釈迦様から現代まで受け継がれてきた2500年の仏教の智慧は、私たちの人生の悩みを解決する確かな道筋を示してくれます。

四聖諦による悩みの構造理解、八正道の日常実践、無常の受容、慈悲の精神—これらすべてが、現代を生きる私たちの心を豊かにし、真の幸せへと導いてくれるのです。

人生には必ず困難や悩みがありますが、それらは成長の機会でもあります。

完璧な人生を求めるのではなく、今ある恵みに感謝し、できることから少しずつ実践していくことが大切です。

仏教の教えは特別な修行を必要とするものではなく、日常生活の中で誰でも実践できる生活の智慧なのです。

私自身、毎日坐禅と般若心経読経、白隠禅師坐禅和讃の読経を続け、日曜朝にはオンライン坐禅会を主催しています。

一人で実践を続けることは時に困難ですが、同じ志を持つ仲間と共に坐禅を組むことで、より深い気づきと継続する力が得られることを実感しています。

もしあなたも仏教の教えを日常に取り入れ、心の平安を求めるなら、ぜひ私たちのオンライン坐禅会にご参加ください。初心者の方も大歓迎です。

共に静寂の中で心を見つめ、お釈迦様の智慧に触れながら、人生をより豊かで意味深いものにしていきましょう。あなたの人生の悩みは、決してあなた一人だけのものではありません。

2500年の間、数え切れない人々が同じような悩みを抱き、仏教の教えによってそれを乗り越えてきました。その長い歴史の中で磨かれ、深められてきた智慧を、今こそあなたの人生に活かす時なのです。

知識が体得を助けてくれます。理論的理解と日常的実践の両輪によって、お釈迦様の教えは、初めてその真の力を発揮し体得へとつながります。毎日の小さな気づきと継続的な修行を通じて、私たちは確実に心の自由と身体的にも平安を近づかせることができます。

人生の悩みに直面したとき、お釈迦様の教えを思い出してください。そして可能であれば、共に坐禅を組む仲間との出会いを大切にしてください。オンライン坐禅会でも、仏教の実践を共にする仲間がいることで、2500年の歴史が証明する確かな智慧が、きっとあなたを心豊かな人生へと導いてくれることでしょう。

<< 前の画面に戻る