Contents

はじめに

「心だけが存在する」という仏教唯識の考え方に興味を持ちつつも、アーラヤ識や八識といった難しい用語に戸惑っていませんか? 唯識思想は抽象的な哲学にとどまらず、職場の人間関係やストレス対処に役立つ実用的な知恵なのです。

本記事では、日々の坐禅と般若心経・白隠禅師坐禅和讃の読経を続け、毎週日曜朝にオンライン坐禅会を開催する筆者が、自らが学んだ学術的専門性も取り入れながら、唯識の基礎から現代への応用まで、理論と実践を統合して丁寧にお伝えしていきます。

仏教の唯識思想とは

唯識思想は大乗仏教が生み出した奥深い哲学体系です。「現実はすべて心が創り出している」という洞察から出発し、世界の真の姿を探り続けます。

「すべては心の現れ」という基本概念

「一切唯識」という言葉が示すように、私たちが感じるあらゆる現象は心の作用から生まれています。瞑想中に湧く思いも、窓から見える景色も、隣にいる人さえも、心の働きが生み出した映像のようなものです。

般若心経を唱えていると、この「心だけが真に存在する」という理解が腹に落ちてきます。物質世界が先にあってそれを心が受け取るのではありません。心の活動こそが現象世界を生み出しているのです。この気づきによって現実への強い執着が和らぎ、本当の自由に近づけます。

大乗仏教から生まれた思想体系

唯識思想は紀元1~2世紀頃のインドで、大乗仏教の成長とともに芽生えました。初期仏教の土台に、さらに体系的で論理的な心の仕組み解析を積み重ねた思想といえるでしょう。

大乗の「あらゆる生きものを救う」という慈悲と「空」の教えを発展させ、心の動きを詳しく調べることで実践的な修行方法を示しました。

白隠禅師坐禅和讃にも通底する「心を知る」実践と哲学的な深さが美しく結びつき、今日の坐禅修行にも大きな影響を与え続けています。

唯識と唯心論の違い

西洋の唯心論と唯識思想は似て見えますが、本質的に異なります。西洋の唯心論は心の存在を前提としますが、唯識は最終的に心自体も空であると教えます。般若心経の「色即是空、空即是色」がまさにこの境地を言い表しています。

唯識では心を分析対象にしながらも、その心すら因縁によって成り立つ実体のないものと見なします。坐禅を通して実感できるように、心への固執からも自由になる道を指し示すのが唯識の特色です。

唯識思想の意味をわかりやすく解説

唯識の本質をつかむには、私たちが「常識」と考える現実の見方を根底から見直す必要があります。心と世界のつながりを詳しく見ていきましょう。

心の外に「もの」は存在しない

「心外無法」という唯識の教えは、私たちが「物質」と認識するものが、実は感覚器官を経由した心の働きで構成された映像であることを明かします。坐禅中に内側と外側の境目が曖昧になる感覚がこれを証明しています。見える色彩や聞こえる音響、すべてが心の識の作用によって現われているのです。

般若心経で説かれる「五蘊皆空」も、この洞察と密接に関わります。物理的な「もの」が最初にあって心がそれを感じ取るのではなく、心の活動そのものが「もの」を出現させているのです。

現実は心が作り出す幻想

「諸法如幻」という唯識の教えは、私たちが「現実」と呼ぶものが心の生み出した幻のような存在であることを示します。坐禅を重ねると、心の状態次第で同じ出来事がまったく違って感じられることを体験できるでしょう。

怒りの心で眺める世界と慈悲の心で見る世界では、まるで別の場所のように映ります。白隠禅師坐禅和讃の「当処即蓮華国」という表現も、心の転換によってこの場がそのまま浄土に変わることを表現しています。現実が幻想であると理解すれば、苦しみの元凶である執着から解放されるのです。

共同幻想としての世界認識

個人の心が現実を創るなら、なぜ大勢の人が同じ世界を見るのでしょう?唯識思想は、これを「共同幻想」として解き明かします。それぞれのアーラヤ識に積み重ねられた共通の種子が、よく似た現象世界を出現させているからです。

読経を続けていると気づくのは、言葉や概念も集団で決めた約束事だということです。私たちは生まれた時から社会的・文化的な共同幻想に包まれて育ち、それを「客観的事実」として受け入れています。

この理解によって固定化された世界観から脱け出し、もっと柔軟で慈悲に満ちた視点を持てるようになります。

三性による世界認識の段階

唯識思想では、世界の捉え方を三つの性質(三性)に分類します。この理論によって、私たちがどのように世界を見ているのか、そして正しい認識とは何かが明らかになります。

遍計所執性:思い込みによる歪んだ認識

遍計所執性は、私たちが日常的に陥っている妄想的な世界認識です。「本当はないものをある」と思い込み、それに執着して苦しみを生み出す段階なのです。

「絶対的に正しい自分」「完璧でなければならない」「みんなに好かれるべきだ」といった固定的な観念を例に考えてみると、これらは実際には存在しない妄想といえます。また、他人を「敵」や「味方」に分けたり、物事を「絶対的な善悪」で判断したりするのも遍計所執性の現れでしょう。

坐禅を続けていると、こうした思い込みが心の状態によって変化することに気づきます。「あの人は嫌な人だ」という認識も、実は自分の心の投影であることが体験的に理解できるのです。

依他起性:因果関係を冷静に見る段階

依他起性は、すべての現象が原因と条件によって生じていることを理解する段階です。怒りも悲しみも喜びも、必ず何らかの条件によって生まれており、独立して存在するものはありません。

職場でイライラすることを例に考えてみると、これは「相手が悪いから」ではなく、自分の期待、相手の状況、職場環境、過去の経験など複数の条件が組み合わさった結果なのです。

この視点に立つと、物事を善悪で単純に判断するのではなく、「なぜそうなっているのか」を科学的・客観的に理解しようとするようになるでしょう。

般若心経の読経中にこの理解が深まると、怒りや執着が条件によって生じる現象であり、条件が変われば消失することも体験できます。

円成実性:執着を手放した真実の境地

円成実性は、妄想を完全に離れて世界を「あるがまま」に見る真実の認識です。善悪や好き嫌い、自他の区別といった二元的な判断を超え、すべてを平等に見る智慧が働く境地なのです。

この段階では、物事をありのままに受け入れることができ、執着や拒絶による苦しみから解放されています。雨が降ることを例に考えてみると、「嫌だ」と拒絶するのではなく、雨という現象をそのまま受け入れることができるでしょう。

白隠禅師坐禅和讃の実践を深めると、この境地に少しずつ近づいていることを実感できます。それは特別な神秘体験ではなく、日常の中での自然な心の落ち着きとして現れてくるのです。

アーラヤ識(阿頼耶識)の役割

アーラヤ識は唯識思想の中心概念で、「蔵識」という名前でも知られます。坐禅や読経の実践によって、この深い意識の働きを肌で感じ取れるようになります。

すべての経験を蓄積する根本識

アーラヤ識は、私たちのあらゆる体験や行いを「種子」として貯め込む基盤となる意識です。瞑想中にふと浮かぶ記憶や感情は、この働きを物語っています。誕生から今まで、さらには前世からのすべての体験がここに保管されているのです。

般若心経を繰り返し唱えていると、その響きや意味がアーラヤ識に深く刻まれ、日々の生活で智慧として表れてきます。このアーラヤ識は個人を越えた普遍的な性質を備え、すべての存在の根底にある意識の大海のような存在といえるでしょう。

私たちの今の認識や行動は、このアーラヤ識に蓄えられた数え切れない種子の表れなのです。

種子(しゅうじ)が現象を生み出すメカニズム

アーラヤ識に蓄えられた種子は、条件が揃うと現象として姿を現します。これを「種子生現行」と呼びます。毎日の坐禅や読経は、善い種子をアーラヤ識に植える実践なのです。

怒りや執着の種子があれば苦痛な現象が生まれ、慈悲や智慧の種子があれば穏やかな境地が現れてきます。白隠禅師坐禅和讃の「衆生本来仏なり」という言葉も、私たちのアーラヤ識にある仏性の種子を指しています。

今体験している現象は過去の種子の現れであり、今の行いが未来の種子となるのです。この因果の仕組みを理解することで、より良い心の癖を身につけられます。

熏習による心の変化メカニズム

「熏習」とは、香が衣服に染み付くように、日々の経験や行為がアーラヤ識に深く浸透していくプロセスです。私たちが繰り返す思考パターン、発する言葉、取る行動のすべてが、心に新たな種子を植えたり既存の種子を強化したりしています。

毎朝の起き方を例に考えてみると、不機嫌な顔で起きる習慣を続けると、不機嫌さの種子が強化され、ますます朝が辛くなるでしょう。逆に、意識的に笑顔で起きることを続けると、明るさの種子が育ち、自然と朝が楽しくなります。

この過程は無意識レベルで起こっているため、私たち自身が気づかないうちに性格や傾向が形成されており、熏習の理解は、「なぜ自分はこうなのか」という疑問に対する科学的な答えを提供してくれるのです。

輪廻転生の主体となる識

仏教の「無我」と「輪廻転生」は一見矛盾しますが、アーラヤ識がこの謎を解く鍵となります。固定した「我」は存在しませんが、アーラヤ識に積み重ねられた種子は死後も続き、新しい生に受け継がれていくのです。

読経を続けていて感じるのは、私たちの行いや心の習慣が深い意識の層に刻み込まれるということです。アーラヤ識は「持種識」とも言われ、過去世からの業の種子を持ち続けています。

死によって表面の意識は消えても、この根本の識は次の生へと続きます。だからこそ、日々の坐禅や読経による心の清浄化が、今生だけでなく来世にも影響を与える大切な実践となるのです。

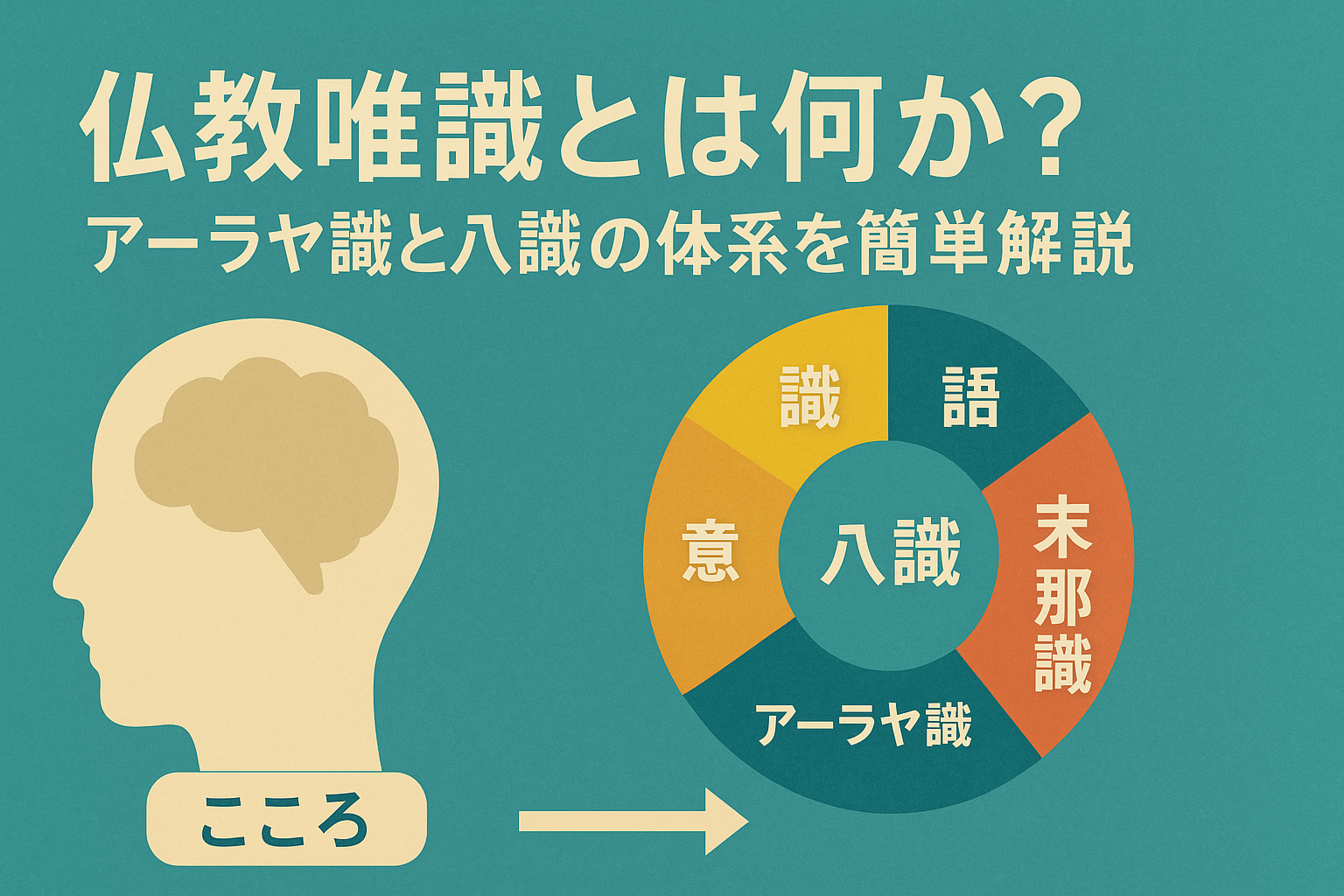

唯識における八識の構造

唯識思想では心を八つの識に分けて説明します。坐禅や読経の実践を通じて、これらの識の働きを体験的につかめるようになります。

前五識(眼・耳・鼻・舌・身識)

前五識は、五つの感覚器官に対応する識です。坐禅で目を閉じても、耳の識は音を、身体の識は座布団の触感や空気の流れをとらえ続けています。

目の識は色や形を、鼻の識は匂いを、舌の識は味を感じ取ります。般若心経を読む時には、舌の識が言葉の響きを、耳の識がその音の調べを味わっています。

これらの前五識は対象をストレートにとらえる素朴な働きをしますが、善悪の判断はしません。唯識思想では、これらの識も実際は外界の対象を直接認識するのではなく、アーラヤ識から現れた種子による表象をとらえていると説きます。

第六識(意識)の働き

第六識である意識は、私たちに最も身近な識です。思考や判断、記憶、想像などの働きを受け持ちます。坐禅中に浮かぶさまざまな思いや、読経時の言葉の理解も第六識の働きです。前五識が感じ取った情報をまとめ、概念的な認識を行います。

白隠禅師坐禅和讃を読む際、文字を目で見て音を耳で聞き、その意味を理解するのが第六識の役割です。この意識は善悪の判断もするため、修行で最も重要な識でもあります。この第六識をコントロールし、清らかな状態に保つことが唯識の実践で大切とされています。

第七識(末那識)と第八識(阿頼耶識)

第七識の末那識は「思量識」とも呼ばれ、常にアーラヤ識を「我」として執着する識です。この自分への固執が苦しみの根源となります。坐禅を深めると、この末那識の働きが静まり、自我への執着から自由になる体験ができるでしょう。

第八識のアーラヤ識は前で述べた通り、すべての種子を蔵する根本の識です。般若心経の「無眼耳鼻舌身意」は、これらの識への執着を手放すことを示しています。

末那識の働きによって私たちは常に「私」という実体があると勘違いしていますが、唯識の実践を通じてこの執着を乗り越えられます。

転依による心の変革

転依とは、苦しみの原因である八識を仏の智慧である四智に変換するプロセスです。この心の根本的な変革によって、凡夫の認識が仏の境地へと導かれます。

八識から四智への変換

転依では、八識それぞれが対応する仏の智慧に変換されます。第八識(阿頼耶識)は大円鏡智に変わり、すべてを澄んだ鏡のように映し出す心となります。第七識(末那識)は平等性智に転じ、自他の区別なくすべてを平等に見る慈悲の心になるのです。

第六識は妙観察智となり、現象の本質を正しく見抜く洞察力を持つようになり、第一識から第五識は成所作智に変わり、五感の働きを正しい行動の実践に活用できるようになるでしょう。

この変換は一度に起こるものではなく、長期間の修行を通じて徐々に実現されるものです。各智慧は独立して働くのではなく、相互に連携して仏の完全な認識を形成しています。

唯識派の成立と歴史的発展

唯識思想の歴史を追うことで、この深遠な教えがどのように発達し、現在に伝えられたかが分かります。

インドでの誕生と展開

唯識思想は1~2世紀頃のインドで、大乗仏教の発展とともに芽を出しました。初期の重要な経典『楞伽経』や『解深密経』に唯識の基本思想が記されています。4~5世紀には無着と世親の兄弟によって体系化されました。

般若心経もこの時期の大乗仏教思想と深いつながりがあります。無着は『摂大乗論』で、世親は『唯識三十頌』でそれぞれ唯識思想の理論的土台を固めました。

その後、護法や安慧などの論師たちによってさらに精密化され、ナーランダ大学を中心として発展したのです。これらの論師たちの教えには、現在の坐禅実践に通じる実践的な面があります。

中国・日本への伝播過程

7世紀に玄奘三蔵がインドから中国に唯識思想を持ち帰り、『成唯識論』を翻訳・編纂しました。玄奘の弟子である慈恩大師基によって中国法相宗が成立したのです。この教えは8世紀初頭に日本に伝わり、興福寺や薬師寺を中心とした法相宗として定着しました。

白隠禅師坐禅和讃にも影響を与えた禅宗とは違うアプローチですが、心の本質を探る点では共通しています。日本では道昭や行基、さらに最澄や空海も唯識を学び、それぞれの宗派の学問に影響を与えました。現在でも奈良の古刹では唯識の教えが大切に受け継がれています。

主要な開祖と論師たち

唯識思想の発展に貢献した主要人物を知ることで、この教えの深さが理解できます。「千部の論師」と呼ばれた世親は小乗から大乗に転じ、『唯識二十論』『唯識三十頌』などの基本文献を著しました。

兄の無着は瑜伽行派の祖として『瑜伽師地論』を編纂し、実践的な修行体系を築きました。毎日の坐禅や読経も、この瑜伽行の流れを受けています。護法は世親の『唯識三十頌』に詳しい注釈を加え、後の玄奘による『成唯識論』の基礎を築きました。

これらの論師たちは深い瞑想体験に基づいて教えを説いた実践者でもあったのです。

唯識思想が解決する仏教の根本問題

唯識思想は仏教における重要な哲学的課題に明確な答えを提示します。日々の実践を通じて、これらの解決策を体験的に理解できるでしょう。

無我説と輪廻転生の矛盾

仏教の根本教義「無我」と「輪廻転生」の矛盾を、唯識思想は巧みに解決します。般若心経の「無我」は固定的な実体としての「我」の否定ですが、アーラヤ識という相続する意識の流れは認めています。

坐禅を続けていると、表面的な自我意識が静まっても深層の意識は続いていることを体感できます。死によって前七識は失われても、第八識のアーラヤ識は次の生へと受け継がれます。

これによって「無我」でありながら「輪廻転生」も可能となるのです。白隠禅師坐禅和讃の「衆生本来仏なり」も、この深層意識に内在する仏性を指しています。

因果応報の仕組み

「良い原因は良い結果を、悪い原因は悪い結果を生む」という因果応報の法則を、唯識思想は種子説で説明します。私たちのあらゆる行為はアーラヤ識に種子として積み重ねられます。毎日の坐禅や読経も良い種子を植える実践です。

怒りや欲の行為は悪い種子を、慈悲や智慧の行為は良い種子を蔵識に残します。これらの種子は適切な条件が整うと現行として現れ、その人の体験となります。

般若心経を読む時の心の安らぎも、過去に積んだ良い種子の現れです。大切なのは種子は熏習によって増大することです。良い習慣を続けることで善い種子が強化され、悪い習慣を断つことで悪い種子を弱められます。

悟りへの道筋

唯識思想は「転識得智」という悟りの道筋を明確に示します。八つの識をそれぞれ対応する智慧に転換することで、完全な覚りに至るとされます。アーラヤ識は大円鏡智に、末那識は平等性智に、第六識は妙観察智に、前五識は成所作智に転換されます。

毎日の坐禅や読経は、この転換を促進する実践です。特に第六識の清浄化は重要で、正しい認識と判断力を育てます。白隠禅師坐禅和讃の実践も、この識の転換を目指しています。

般若心経の「照見五蘊皆空」は妙観察智の働きそのものです。日々の実践を通じて少しずつ識が清浄化され、智慧が現れてきます。

現代心理学との関連性

唯識思想は現代の心理学や脳科学と驚くほど多くの共通点を持ちます。古代の智慧が現代科学によって再評価されているのです。

深層心理学との共通点

ユングの集合的無意識とアーラヤ識には多くの類似点があります。坐禅中に浮かぶ象徴的なイメージや夢の内容は、個人を超えた普遍的な意識層からの現れとして理解できるでしょう。フロイトの無意識概念も、アーラヤ識に蓄積された種子と似た面があります。

般若心経の読経で意味が深まっていくのも、意識の深層での理解が進んでいるからです。現代の精神分析で用いられる自由連想法は、アーラヤ識から浮上する種子の観察と本質的に同じプロセスといえます。

トラウマの記憶が突然蘇るのも、悪い種子が条件によって現行化する唯識の理論で説明できます。

認知科学からみた唯識理論

現代の認知科学が明らかにした「認知バイアス」や「スキーマ」の概念は、唯識の認識論と深い関連があります。私たちが世界を認識する際の主観的な歪みは、アーラヤ識に蓄積された種子による働きとして理解できるでしょう。

坐禅を続けていると同じ状況でも認識の仕方が変化することがありますが、これは認知スキーマの変容と考えられます。般若心経の「色不異空、空不異色」も、認識と対象の相互依存関係を示しており、現代の構成主義的認知理論と一致します。

神経科学の研究で明らかになった脳の可塑性も、唯識の「転識得智」という変容可能性の科学的根拠となります。

東洋発の心理学としての価値

唯識思想は西洋心理学にはない独自の価値を持つ「東洋発の心理学」として注目されています。

個人の病気に注目しがちな西洋心理学に対し、唯識は健全な心の状態(仏性)を前提とした成長志向の心理学です。毎日の坐禅や読経実践も、この成長志向のアプローチに基づいています。

マインドフルネス瞑想の科学的研究の背景にも、唯識の意識理論があります。現代のポジティブ心理学が注目する「フロー状態」や「自己実現」も、唯識の修行段階と多くの共通点があります。

白隠禅師坐禅和讃で説かれる「当処即蓮華国」という境地は、現代心理学でいう「至高体験」に相当するでしょう。

唯識思想を日常生活に活かす方法

唯識の教えは日々の生活の中で実践的に活用できる智慧の宝庫です。坐禅や読経の実践と合わせて具体的な応用法を探ってみましょう。

人間関係の悩みへの応用

人間関係の悩みの多くは、相手を実在するものと見なし、自分の認識を絶対視することから生まれます。唯識思想では、相手も自分も「識の現れ」であり、固定的な実体はないと理解します。坐禅を続けていると怒りや執着が心の状態によって変化することが分かるでしょう。

相手の言動に腹が立つ時、それは自分のアーラヤ識にある種子が現れているのかもしれません。般若心経の「無我」の教えを思い出し、相手への固定的な見方を手放してみましょう。

「あの人はこういう人だ」という決めつけではなく、「今、このような状況で、このような反応をしている」と捉え直すことで関係性に変化が生まれます。

ストレス軽減のための実践法

ストレスの多くは外的な状況よりも、それに対する心の反応から生まれます。唯識の「境不自立」という教えによれば、ストレスの原因となる「境界」は心が作り出したものです。坐禅実践で培った「観察する心」を日常に活用しましょう。

ストレスを感じた時、「今、どのような種子が現行化しているのか」と内観してみるのです。般若心経を読む時のような平静な心で、自分の感情や反応を観察します。

「私がストレスを感じている」ではなく、「ストレス反応が起きている」と客観視することで同一化を避けられます。白隠禅師坐禅和讃の「我が身心ともに無にして」という境地を思い出し、執着を手放す練習を重ねられます。

自己理解を深める瞑想的アプローチ

唯識思想に基づく自己理解は、固定的な「自分」を探すのではなく、心の働きのパターンを観察することから始まります。毎日の坐禅や読経は、この自己観察の貴重な機会です。アーラヤ識に蓄積された種子は繰り返し現れるパターンとして観察できます。

怒りやすい傾向や不安になりやすいパターン、逆に慈悲深い反応なども、すべて過去の熏習の結果です。般若心経を読みながら「この反応はどこから来るのか」と内観してみましょう。

自分を責めるのではなく、興味深い心の現象として観察することが大切です。白隠禅師坐禅和讃の「衆生本来仏なり」を思い出し、ネガティブなパターンも浄化可能であることを信じて継続的な実践を続けていきます。

仕事とキャリアにおける心の使い方

職場でのストレスや成果への執着は、多くの現代人が抱える問題です。唯識の視点から仕事との向き合い方を見直すことで、より持続可能で充実した職業生活を送ることができます。

完璧主義からの脱却

「完璧でなければならない」という思いは、遍計所執性(妄想の世界)の典型的な現れです。完璧という概念自体が、実際には存在しない理想像にすぎません。すべての物事は様々な条件や因果関係の中で生じており(依他起性)、絶対的な完璧さというものは存在しないのです。

完璧主義は一見向上心の表れのように見えますが、実際は恐怖心から生まれていることが多いでしょう。

「失敗したら評価が下がる」「ミスをしたら責められる」といった不安が、過度な完璧主義を生み出しており、この思考パターンから解放されるには、「今できることを精一杯やる」という姿勢に転換することが重要です。

感情的反応の制御

職場でイライラや怒りが生じたとき、その感情がどこから来ているのかを冷静に分析することが重要です。多くの場合、それは自分の期待と現実のギャップ、または自我意識が傷つけられたことへの反応なのです。

部下が思うように動かない、上司が理不尽な要求をする、同僚が協力してくれないといった状況に対して、まず「なぜ自分はイライラするのか」を観察してみるでしょう。相手にも相手なりの事情や制約があることを理解し、自分の期待を一方的に押し付けていないかを検討します。

成果への執着を手放す

仕事の成果や評価に執着しすぎると、結果に一喜一憂して心が不安定になってしまいます。唯識では、行為とその結果は因果関係にあるものの、結果への執着が苦しみの原因となると教えています。最善の努力をすることと、結果に執着することは全く別の問題なのです。

結果は自分の努力だけでなく、様々な外的条件によっても左右されるでしょう。市場環境、チームの状況、タイミングなど、コントロールできない要因も多く影響し、重要なのは、自分がコントロールできる部分(努力、姿勢、学習)に集中し、コントロールできない部分(他人の評価、市場の変化)への執着を手放すことです。

西洋哲学との比較研究

唯識思想と西洋哲学の比較研究は東西の智慧の共通点と相違点を明らかにし、より豊かな理解をもたらします。

観念論との相違点

西洋の観念論、特にカントの認識論と唯識思想には表面的な類似点がありますが、根本的な相違があります。カントの「物自体」は認識不可能な実在として残されますが、唯識では最終的に「能取・所取」の二分法そのものを超越します。毎日の坐禅で体験する主客一如の境地がこれに相当するでしょう。

ヘーゲルの絶対精神も唯識のアーラヤ識と比較されますが、唯識では最終的に識そのものも空であると説きます。般若心経の「無眼耳鼻舌身意、無色声香味触法」は認識主体と対象の両方を否定する徹底性を示しています。

西洋観念論が理性や精神を究極実在とするのに対し、唯識は縁起・空の立場からあらゆる実体視を否定します。

現象学との接点

フッサールの現象学と唯識思想には多くの共通点があります。両者とも「現象」そのものに注目し、自然的態度を括弧に入れるエポケーの方法を用います。坐禅実践で行う「思考の観察」は現象学的還元と本質的に同じプロセスです。

ハイデガーの「存在と時間」における意識の時間性も、唯識の「三時」の分析と関連があります。般若心経を読む「今この瞬間」の意識も現象学でいう「生きられた現在」に相当するでしょう。

メルロ=ポンティの身体現象学と唯識の「身識」の理論にも興味深い対応関係があります。ただし現象学が意識の本質構造を探求するのに対し、唯識は最終的にその意識構造からの解放を目指します。

唯識思想を学ぶためのおすすめ本

唯識思想の理解を深めるために、禅と仏教学の両面から信頼できる著者の書籍をご紹介します。坐禅や読経実践と合わせて学習することで、より深い理解が得られるでしょう。

初心者向けの入門書

初めて唯識を学ぶ方には、横田南嶺老師の著作から始めることをお勧めします。臨済宗円覚寺派管長として長年の坐禅指導経験を持つ横田老師の『禅の心』や『坐禅の効用』では、唯識的な心の理解が実践的に説かれています。般若心経読経と合わせて読むと、禅における心の捉え方が理解できます。

老師の『白隠禅師の教え』は、白隠禅師坐禅和讃の実践者にとって特に価値があり、唯識的な意識の転換について実体験に基づいた指導が得られます。坐禅実践を続けながら横田老師の著作を読むと、理論と体験が統合されて理解が深まります。

専門的な研究書

より学術的に唯識を学びたい方には、佐々木閑先生の著作が最適です。花園大学教授として長年仏教学研究に従事された佐々木先生の『仏教は宇宙をどう見たか』では、唯識思想の宇宙観や認識論が科学的視点も交えて解説されています。

坐禅実践を続けながらこの本を読むと、古代インドの論師たちの深い洞察力に驚かされます。

先生の『般若心経の新しい読み方』は、般若思想と唯識思想の関係を明確に示しており、日々の般若心経読経の意味がより深く理解できるでしょう。

現代的解釈を含む書籍

現代社会における唯識思想の意義については、両先生の最近の著作が参考になります。横田南嶺老師の『今を生きる禅の教え』では、現代のストレス社会における唯識的な心の理解と実践法が説かれています。坐禅実践と心理学的洞察の統合という観点で非常に参考になるでしょう。

佐々木閑先生の『科学するブッダ』では、唯識思想と現代科学の接点について詳しく論じられ、認知科学や脳科学との関連が明確に示されています。般若心経の「色即是空」の現代的意味を考える上でも、これらの書籍は新しい視点を提供してくれます。

両先生の著作を通じて、古代の智慧である唯識思想が現代においても実践的な価値を持つことが理解できます。

まとめ|仏教の唯識思想で心の本質を理解しよう

唯識思想は「すべては心の現れ」という根本的な洞察により、私たちの現実認識を根底から問い直す仏教哲学です。アーラヤ識を中心とする八識の体系的分析と、種子説による心の働きの解明、そして転識得智による悟りへの具体的な道筋を示しています。

私が毎日実践している坐禅と般若心経・白隠禅師坐禅和讃の読経を通じて実感するのは、唯識が単なる理論ではなく、現実の悩みや迷いに直接応用できる生きた智慧だということです。

佐々木閑先生の学術的専門性と実践者としての体験を統合することで、唯識思想の真価が明らかになります。それは古代インドの論師たちが追求した「苦しみからの解放」と「智慧の獲得」という仏教の根本目的を、現代においても実現可能にする実践的な道筋なのです。

知識が体得を助けてくれます。理論的理解と日常的実践の両輪によって、唯識の教えは初めてその真の力を発揮し体得へとつながります。毎日の小さな気づきと継続的な修行を通じて、私たちは確実に心の自由と身体的にも平安を近づかせることができます。

この記事が皆様の唯識理解と実践の一助となれば幸いです。毎週日曜朝のオンライン坐禅会でも、これらの教えを共に学び実践しております。ご興味がございましたらお気軽にご参加ください。

<< 前の画面に戻る